La evidencia de ocupación en el territorio moderno de Honduras, comienza a perfilarse hace unos 12000 años antes del presente en la gruta de El Gigante, Departamento de La Paz. Los hallazgos en los países vecinos hacia el norte y el sur que registran fechas entre 11000 y 8000 años antes del presente, hacen pensar que con toda probabilidad Honduras también estuvo ocupada en esa época por cazadores recolectores que aprovechaban la fauna existente y recorrían los exuberantes valles, recolectando los frutos silvestres en estación. Además de construir viviendas sencillas como enramadas a campo abierto, de las cuales no han quedado restos, estos antiguos pobladores utilizaban como refugios los numerosos abrigos rocosos existentes en la zona montañosa central del país. Quizá hayan sido estos antiguos pobladores los primeros que pintaron en las paredes de abrigos y farallones (Yaguacire, Francisco Morazán y Santa Elena, La Paz) sus impresiones del mundo que los rodeaba o hicieron incisiones de figuras antropomorfas, zoomorfas y geométricas que hoy se conocen como petroglifos (Ayasta y Santa Rosa, Francisco Morazán).

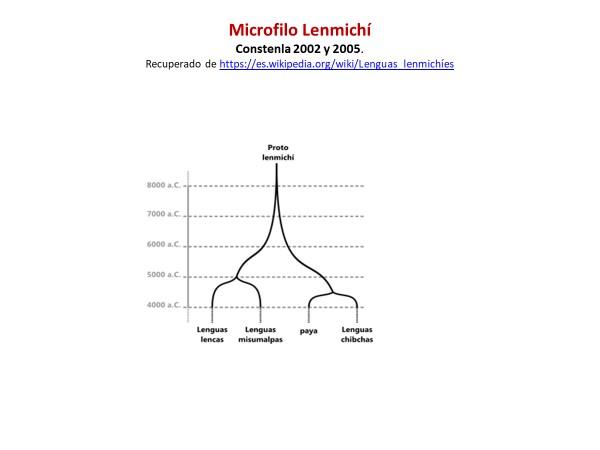

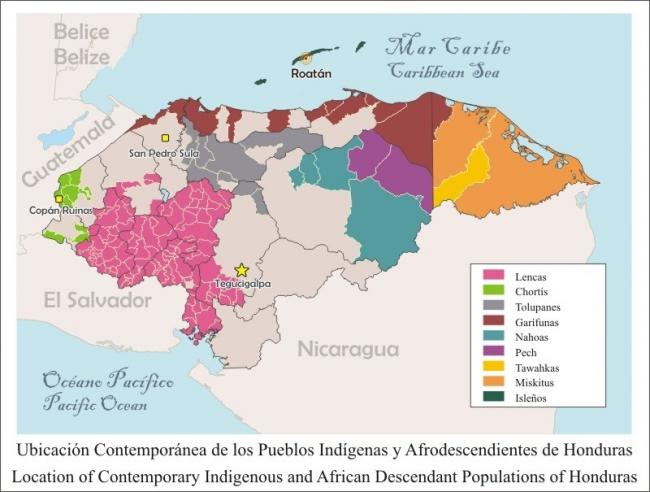

Los hallazgos arqueológicos no pueden dar razón de quiénes eran estos pobladores en términos étnicos, los estudios lingüísticos, sin embargo, aportan algunas evidencias que son de utilidad. Así, se ha propuesto que hace unos 10,000 años ya se encontraban en Centroamérica los hablantes de lenguas macrochibchas, es decir los antecesores de las actuales lenguas de la familia lenca, misumalpa (miskito-sumo-matagalpa) y chibcha (en Honduras el pesh). Hoy sabemos que estas tres familias están emparentada y se desprendieron de la lengua original de los más antiguos pobladores de Honduras y el resto de Centroamérica. Esta antigua lengua ha sido designado por el lingüista Adolfo Constenla con el nombre de lenmichí (lenca-misumalpa-chibcha). Esto significa que los ancestros de la población indígena que más tarde alcanzó la mayor cobertura territorial en la prehistoria y modernamente –los lencas—ya entonces habían arribado a nuestro territorio.

El paso del nomadismo al sedentarismo parece haberse llevado a cabo en forma paulatina sin abandonar abruptamente la caza y la recolección, más bien utilizándolas como complemento. Hacia el año 1000 a. C. ya existían asentamientos de agricultores en la depresión central de Honduras, en el valle de Comayagua (Yarumela); poco después se encuentran también en la cuenca del lago de Yojoa (Los Naranjos) y la costa noroeste (valles de Sula y Naco). Estas tempranas aldeas de cultivadores superiores de maíz, sembrado en asociación con frijoles y cucurbitáceas ‒la milpa tradicional‒ parecen haber agrupado una población sustantiva bajo un sistema lo suficientemente cohesivo como para construir grandes estructuras de tierra de hasta 20 metros de altura y 100 metros de largo. Estos agricultores incipientes contaban ya con una tecnología alfarera como lo indican los descubrimientos en el centro (Yarumela) y norte (Puerto Escondido) del país. Además, de Puerto Escondido proceden los vestigios más antiguos del uso del cacao como una bebida fermentada.

También en el oriente de Honduras, hacia el 900 a.C. algunas sociedades habían desarrollado otros patrones de vida, producción y consumo de alimentos. En ciertos casos se han puesto de manifiesto sus creencias religiosas a través de los depósitos funerarios, en los cuales se enterraron los huesos y cráneos envueltos posiblemente en textiles, acompañados de vasijas de barro y mármol (Cuevas de Talgua). En acuerdo a los análisis óseos, la dieta de esta población no se basaba en el consumo de maíz, cuando menos no de maíz nixtamalizado.

Existe evidencia que el valle de Copán ha estado habitado desde el 1400 a.C., estos pobladores parecieran tener lazos con grupos mixe-zoques (los antiguos olmecas) a partir del 1500 a.C. A partir del 900 a.C. florece la agricultura en el valle de Copán y de esta época se han registrado tres asentamientos en los lugares que en tiempos modernos son conocidos como Las Sepulturas, El Bosque y la Gran Plaza. Estos prósperos agricultores enterraban a sus muertos bajo los pisos de sus patios, acompañados de sus objetos de uso diario, adornos de jade y cerámica.

Hacia el año 400 a.C. todo el territorio occidental, central y centro-oriental del país estaba ocupado por sociedades agrícolas que se encontraban bajo la esfera de influencia mesoamericana, olmeca propiamente dicha. El asentamiento más representativo de esta época, de que se tiene noticia, se localiza en la costa noroeste y es conocido como Playa de los Muertos.

Las investigaciones indican que los hablantes de maya, o cuando menos los portadores de la cultura maya clásica, penetraron tardíamente el extremo suroccidental de Honduras, por cierto a partir del año 150 d.C.

Para el 200 d.C. se habían iniciado los primeros niveles de construcción en la futura Acrópolis, la Gran Plaza y el Juego de Pelota. En este entonces agricultores y artesanos se asentaron en las vegas del valle, cerca del centro en desarrollo. Poco a poco las construcciones fueron tomando el espacio de los cultivos, relegando a los agricultores a los límites del valle. Los principales asentamientos se encontraban alrededor de la Acrópolis, en el área donde hoy se levanta el moderno pueblo de Copán Ruinas y en el llamado Cerro de las Mesas. Posteriores reyes de Copán registraron el año 160 d.C. (Estela 1) como una fecha relacionada con el jeroglífico que define a Copán como un lugar en la geografía y como una entidad política.

El fundador de la dinastía que va conducir los destinos de Copán por los próximos cuatro siglos fue Yax K’uk’ Mo’. Este ascendió al trono en el año 426 d.C. Todos los gobernantes subsiguientes, legitimaron su poder reconociéndose como sus sucesores. El registro histórico de la dinastía copaneca está mejor conservada a partir del duodécimo gobernante (Humo-Imix Dios K), el cual reinó durante 75 años, de 628 a 695 d.C., extendió los dominios de Copán a su límite máximo y erigió estelas en todo el valle. Es en esta época que algunos señores, probablemente procedentes de Copán, se establecen en el Valle de La Venta, en los límites occidentales de sus vecinos lencas. Es durante los 42 años de reinado del gobernante Waxaklajuun Ub’aah K’awiil, mejor conocido como 18 Conejo (695-738 d.C.), que Copán se consolidó como una sociedad multiétnica, promoviendo la llegada de comerciantes y artesanos de la región central de Honduras alrededor del lago de Yojoa y los valles entre los ríos Sulaco y Comayagua, con lo cual la población del valle aumentó considerablemente.

El último gobernante de la dinastía oficial de Copán, Yax Pasaj, murió en el año 820 d.C. dejando a pesar de sus esfuerzos, un estado tambaleante. Para esta época se estima que unas 20,000 personas vivían en el valle. Las residencias alrededor de la Acrópolis continuaron habitadas por otro siglo, pero los linajes nobles sin la dirigencia centralizada no lograron mantener la ciudad en funcionamiento. Alrededor del año 1,000 d.C. el 90% de la población había abandonado el valle.

En estrecha relación con Mesoamérica, pero manteniendo su identidad étnica y una extensa red de comercio con las tierras bajas centroamericana, alcanzaron su apogeo las sociedades lencas en el noroeste y las tierras centrales y del sur de Honduras que poseían una sofisticada tecnología cerámica y de tallado de jade y mármol. Su economía basada en el rico potencial agrícola de las planicies aluviales y sus bien integradas relaciones comerciales, respaldaba la existencia de una organización sociopolítica estratificada que tendía a la acumulación de riqueza y poder en pocas manos. Los asentamientos en esta época (500-1,000 d.C.) a lo largo de los ríos Comayagua, Humuya, Yure, Sulaco, Ulúa, Chamelecón y Jicatuyo son arquitectónicamente centralizados y dan fe de la gran inversión de labor que fue necesaria para su construcción.

Entre el 800 y 900 d.C. toda la zona maya es sacudida por una serie de complejos procesos que desembocan en el abandono de las ciudades de las tierras bajas, incluyendo Copán, como hemos visto. La desestabilización social y política de los estados mayas, repercutió decisivamente en las otras entidades políticas existentes entonces en el territorio hondureño, provocando en algunos casos el abandono total e irreversible de ciertas regiones hasta el momento de la llegada de los europeos, como es el caso de la parte norte de la región montañosa central (río Sulaco).

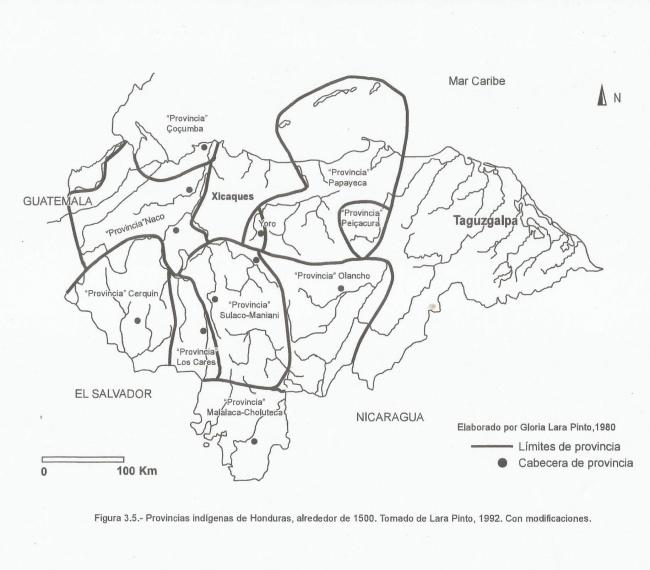

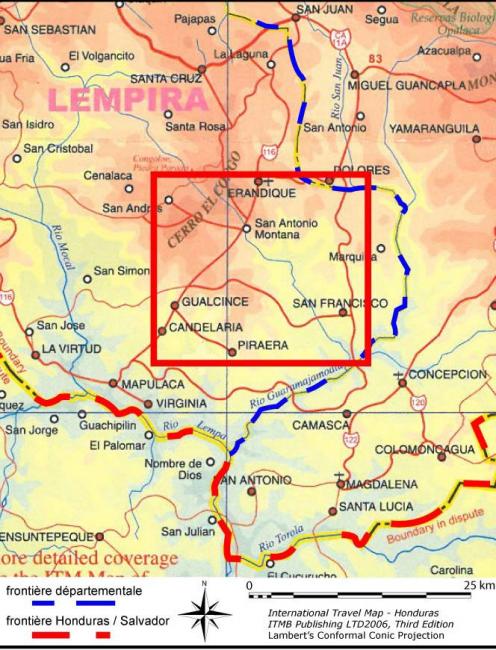

Se tienen pocos datos arqueológicos de los acontecimientos posteriores al 1,000 d.C. Al parecer, algunas sociedades mantuvieron una organización relativamente centralizada, pero con un dominio territorial de reducido alcance. En el occidente y centro de Honduras los portadores de este nuevo orden parecen representar un solo pueblo étnico de gran antigüedad en la región, los lencas. Es decir que a partir de esta época, buena parte de Honduras parece haber estado constituida políticamente por un conjunto de señoríos que ejercían dominio independiente, pero que mantenían alianzas basadas en lazos de parentesco subrayados por la etnicidad común.

Para hacer más complejo este mosaico cultural, por esta época se inician los movimientos migratorios provenientes del norte. La ola migratoria acaecida alrededor del 1,200 d.C., estaba constituida por grupos nahua parlantes proveniente del centro de México, los cuales se desplazaron a lo largo de la costa pacífica de América Central, estableciéndose en El Salvador, en donde se denominaron pipiles y luego pasaron a Nicaragua, en donde fueron conocidos con el apelativo de nicaraos. Estos dinámicos inmigrantes nahuas extendieron más tarde su radio de acción hacia la costa noroeste (Naco), la costa y valles del noreste (Aguán y Agalta) y muy posiblemente a las regiones de bosque tropical húmedo del oriente de Honduras.

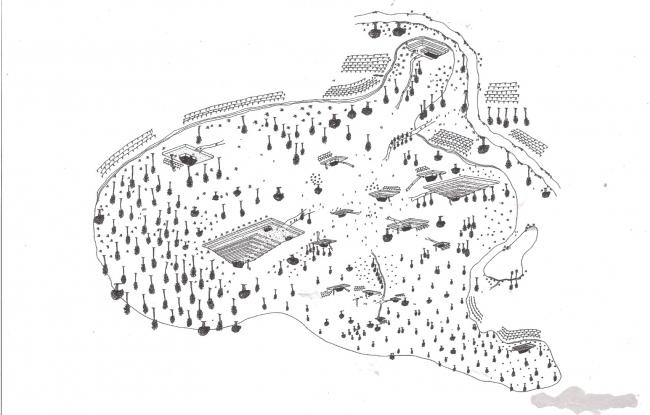

El final de esta época está marcada por una belicosidad sin antecedentes previos representada en las fortalezas construidas para protección de la población (Tenampuá el valle de Comayagua y Cerro Palenque en el valle de Sula) y que, al decir de los cronistas españoles que tuvieron oportunidad de observar a algunas en funcionamiento a inicios del siglo XVI, eran verdaderos refugios provistos de alimentos, agua y leña para soportar asedios relativamente largos, como lo demostró la gesta del gran guerrero lenca Elempira en 1536.

Los hallazgos arqueológicos han puesto de manifiesto que las sociedades precolombinas hondureñas mantenían relaciones comerciales de corto y largo alcance y aún los españoles fueron testigos de este dinámico intercambio de bienes. Así, los territorios occidental, norte, centro y centro-oriental, estuvieron ocupados por sociedades agrícolas productoras de manufacturas (alfarería doméstica y policromada de finas pastas, mantas de algodón, petates, armas de cobre, instrumentos punzo-cortantes de pedernal y obsidiana negra local, manos y metates), exportadoras (cacao, mármol, plumas) e importadoras de materias primas y productos terminados (jade, oro, obsidiana de fuentes externas, sal, cierto tipo de mantas de algodón, vasijas). Algunas de estas mercaderías llegaban de regiones lejanas y eran transportadas por tierra con cargadores o en embarcaciones que navegaban a lo largo de las costas y entre tierra firme y las islas, por ejemplo Islas de la Bahía. Estas transacciones de larga distancia estaban en manos de expertos comerciantes, de los cuales los mejor conocidos en Centroamérica fueron los pochtecas dentro del marco político del imperio azteca. Es más, en algunas regiones (valles de Naco y Aguán) los enclaves nahuas sobrevivieron hasta el momento del contacto.

A las regiones allende el territorio ocupado por estas sociedades de organización compleja, los españoles se aventuraron solo esporádicamente. Una de ellas estaba situada entre los ríos Ulúa al occidente, Sulaco al sur y Aguán al oriente. Se trata de la tierra ancestral de los tolupanes (históricamente conocidos como xicaques), quienes según la estación permanecían en las montañas o bajaban a las costas a pescar o a los valles a comerciar.

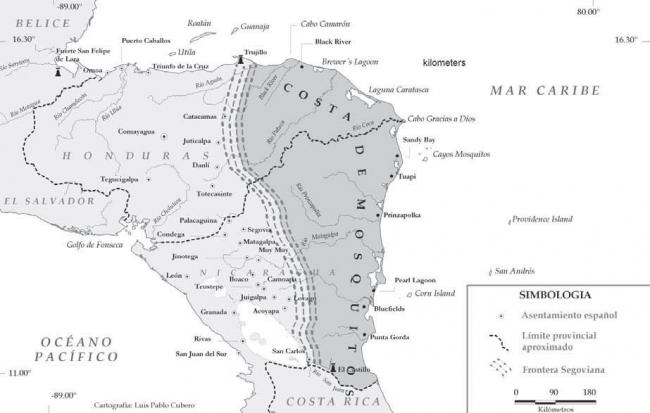

Sobre la región oriental, más allá del río Tinto o Negro, los españoles escucharon solamente los relatos de prósperos señoríos que una vez habían existido y de los cuales se ha llegado a asumir que se trataba simplemente de leyendas. Ya previo al inicio del siglo XVI, los bosques tropicales del oriente –la Taguzgalpa del período colonial y la Mosquitia de hoy‒ habían vuelto a ser el habitat exclusivo de pueblos horticultoras (yuca), es decir de los hablantes de lenguas misumalpas y pesh, con un patrón de asentamiento disperso y desplazamientos estacionales para aprovechar extensivamente los recursos del bosque y los ríos.

Los exploradores españoles penetraron el territorio de Honduras en las primeras décadas del siglo XVI (1502-1525), obviando siempre las regiones ocupadas por los mencionadas pueblos y concentrando su actividad en las zonas occidental y central, en donde aprovecharon para sus propios fines la organización sociopolítica nativa en señoríos o cacicazgos, la mano de obra calificada para continuar produciendo manufacturas y los sistemas agrícolas intensivo y extensivo para continuar produciendo alimentos. Así, todas las fundaciones españolas de la primera mitad del siglo XVI que sobrevivieron hasta el presente fueron ubicadas en puntos estratégicos donde ya existían vastas concentraciones de población indígena sedentaria, especialmente en el territorio ancestral lenca.

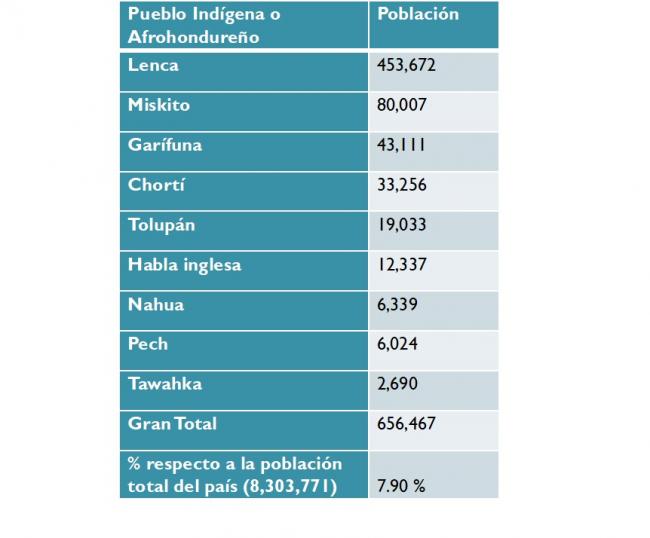

Se ha escrito mucho sobre el tamaño de la población indígena al momento del contacto con los europeos. En el caso de Honduras, los estudios no han sido lo suficientemente exhaustivos como para arrojar un dato que sea de aceptación general. Así las cosas, las estimaciones hechas por viajeros, exploradores y conquistadores e interpretadas por los estudiosos modernos, oscilan entre 400,000 y 1,200,000 habitantes para el territorio hondureño. El descenso de la población indígena a partir del siglo XVI, sin embargo, fue drástico y en cierta forma irreparable. Hoy en día, los moradores originarios de estas tierras, de antigüedad milenaria, constituyen alrededor del 8% de un estimado de más de 8,500,000 hondureños.