Dentro de la lógica de la Reforma Liberal, lo que se da al final es el impulso de una actividad económica de origen colonial como lo es la minería.

Economía minera

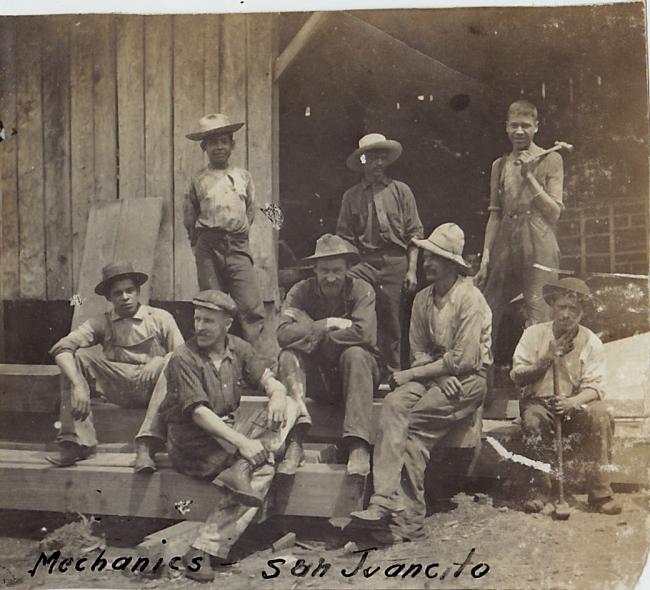

El Doctor Soto, decidió promover en el extranjero principalmente en Estados Unidos, la explotación minera originara un enclave minero ubicada en la localidad de San Juancito propiedad del propio Presidente Soto, que se integra como socio de la explotación minera, no es de extrañar entonces que en su período se crea el código de Minería y que se da a la Compañía todo tipo de dispensas franquicias, por ejemplo este enclave no paga impuestos de exportación, de importación, impuestos nacionales, impuestos municipales, no pagan por el uso de los recursos naturales que explotan, ya sea agua, madera, y otros recursos, que gratuitamente se los provee el gobierno, de hecho el enclave minero se desarrolla con todas las facilidades que le otorga el Estado Hondureño.

A fines del siglo empezaron a proliferar industrias para fabricar bebidas gaseosas, cerveza, jabón, fósforo, harina y zapatos. En el Norte aparecen industrias agrícolas no tradicionales como el algodón, el azúcar y el aceite de coco. Algunos inmigrantes recién llegados se dedican a desarrollar pequeñas industrias artesanales para producir hamacas, sogas, petates y sombreros “Panamá”. La producción de tabaco conoce un nuevo auge a partir de 1878, cuando inmigrantes españoles desarrollan el cultivo en el valle del Río Copán.

Pero ninguna de estas actividades económicas se comparará con lo que vendría después, cuando aparece un nuevo producto que revolucionará la industria, convertirá a Honduras, por primera vez, en un país agroexportador importante, y cambiará nuevamente su centro de gravedad geográfica.

A lo largo del siglo XIX se habían otorgado cerca de 300 concesiones para explotar la minería, y a fines de 1879 se establece en San Juancito, en las cercanías de Tegucigalpa, la Rosario Mining Co. con un capital de 1,5 millones de pesos, siendo socio minoritario el presidente Marco Aurelio Soto.

Así el pequeño pueblo de San Juancito, incluso antes que la capital, fue la primera localidad con iluminación eléctrica, eso marcaba la diferencia entre aquel sitio ligado a lejanas transacciones capitalistas gracias a la riqueza de sus metales preciosos, con el resto de la nación.

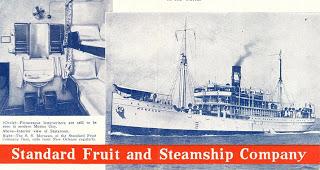

Esta empresa se convierte en la principal compañía transnacional hasta la entrada del siglo XX, cuando el polo económico se desplaza hacia la costa Norte con el desarrollo del cultivo del banano.

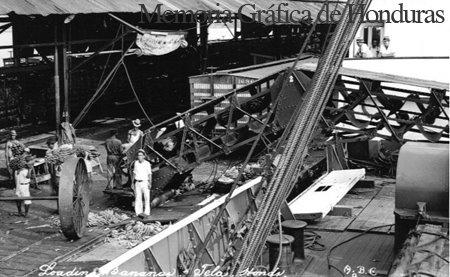

Economía del banano

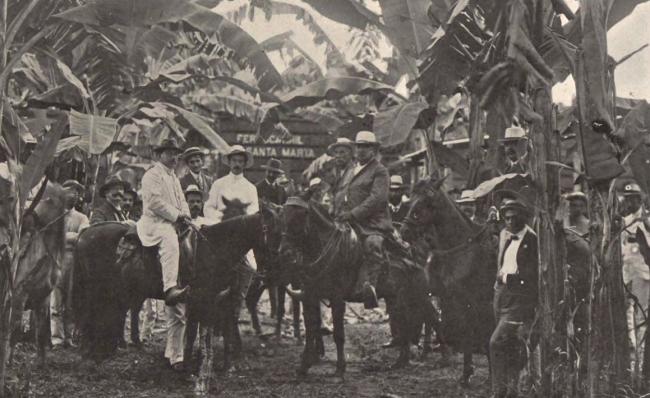

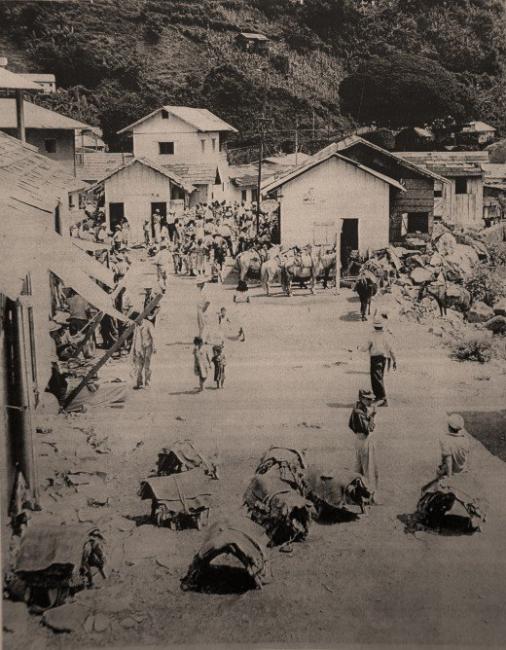

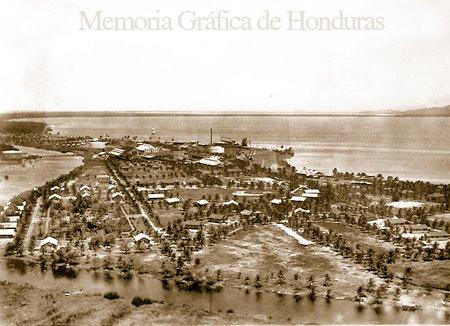

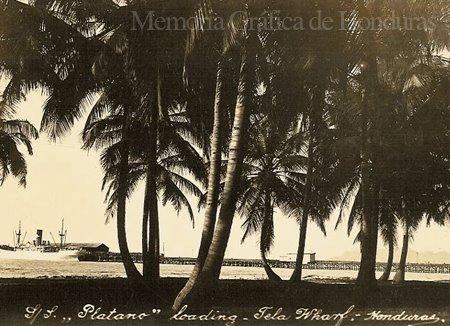

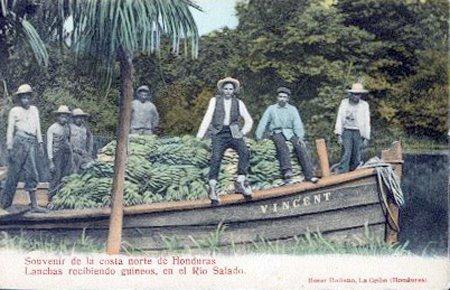

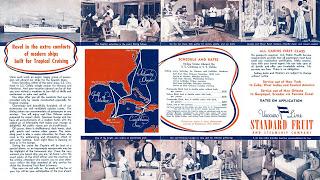

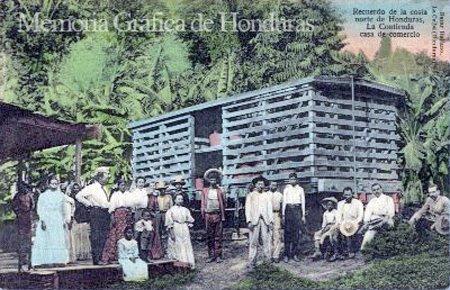

Desde las últimas décadas del siglo XIX algunos países centroamericanos, incluyendo Honduras, empezaron a exportar bananos a Nueva Orleans. Era un negocio en manos de pequeños y medianos productores tanto hondureños como extranjeros, cuyo producto era comercializado por agentes norteamericanos en Nueva Orleans y Mobile. Luego, a principios del S. XX, al aparecer los transportes refrigerados que permitían llevar mayor volumen de bananos con menos pérdidas, y ampliarse el mercado de consumidores hacia el noreste de Estados Unidos, la flota bananera fue creciendo y aumentaron progresivamente las exportaciones.

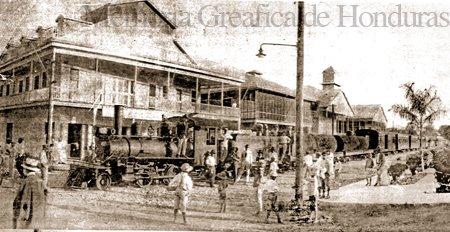

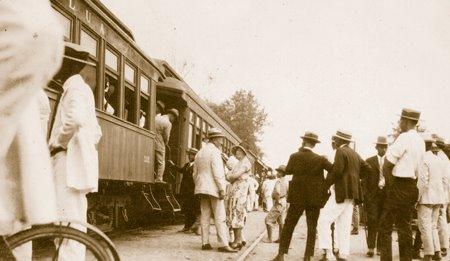

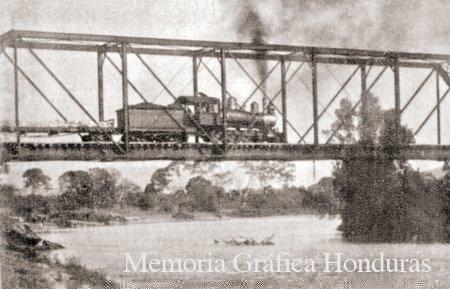

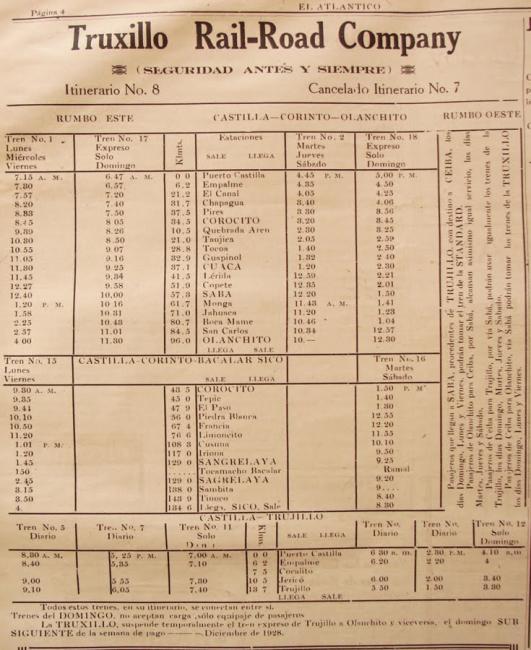

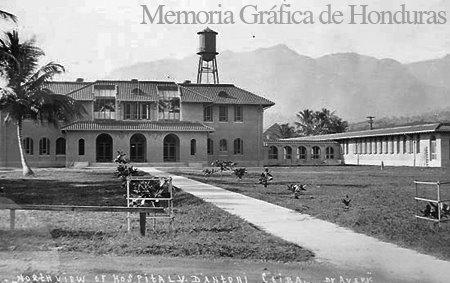

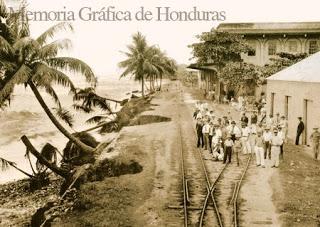

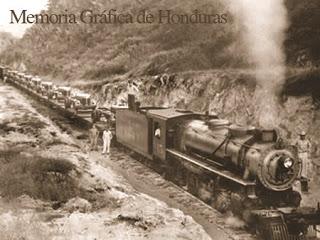

Dado que en Honduras no había suficientes capitales, y la costa Norte estaba poco poblada y carecía de comunicaciones adecuadas con el resto del país, el gobierno hondureño consideró un buen negocio entregarle a los dos grandes compañías bananeras norteamericanas, la United Fruit Company y la Cuyamel F. Fruit Co., virtualmente todas las tierras que necesitaban para sus cultivos, a cambio de que terminaran el viejo proyecto del ferrocarril para unir el Norte con el Sur y de esa manera poder consolidar la integración territorial.

El Lempira moneda oficial de Honduras

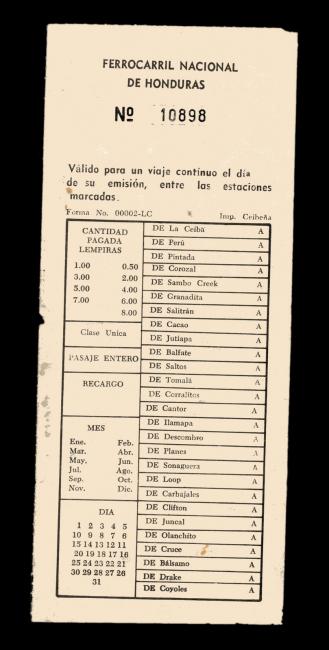

Hacia 1926 Honduras había sido invadida por monedas de plata de diferentes países de América, que vinieron a formar parte de nuestro circulante. Por tal razón el poder ejecutivo, deseoso de establecer la uniformidad del sistema monetario en el país, presentó al Congreso Nacional, en marzo de 1926 un proyecto de decreto para la creación de la moneda oficial de Honduras.

El Poder Ejecutivo, facultado para dar el nombre a la moneda, trasladó la responsabilidad al Congreso, por lo cual se hace moción para que el nombre de la moneda sea “Morazán” o “Lempira” , con 21 votos contra 15, se impuso la moción de que la moneda se llame Lempira, adoptándose este nombre a la moneda nacional según Decreto 102 dado en Tegucigalpa el 3 de abril de 1926, siendo Presidente del Congreso V. Callejas y aprobado por el Presidente Miguel Paz Barahona el 6 de abril de 1926.

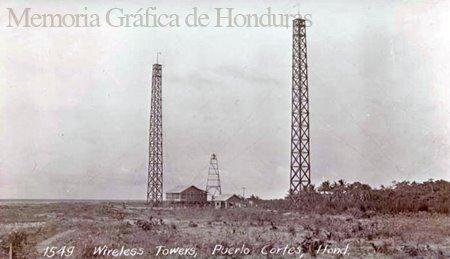

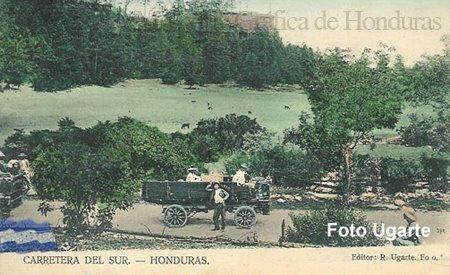

Desarrollo de la infraestructura en comunicación

A los pocos meses de llegar al poder, Soto ordena rescatar el ferrocarril de Puerto Cortés a Pimienta, entonces paralizado por falta de mantenimiento. Poco después, el tramo entre Puerto Cortés y San Pedro Sula ya está en condiciones de ser usado. Empiezan a colocarse postes de telégrafos entre distintos centros urbanos y el 1 de julio de 1877se establece la primera conexión entre Tegucigalpa y Comayagua. Luego se integran a la red nacional La Paz, Choluteca, Copán, Gracias y Santa Bárbara. También se instala el cable submarino, que conecta la red hondureña directamente a Cuba, que a su vez se enlaza con Florida y la red telegráfica de Estados Unidos y del resto del mundo. Otras conexiones unen a Honduras con Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Al mismo tiempo, para sustraer a Honduras de su aislamiento internacional, Soto crea el Correo Nacional, quedando así integrada a la red mundial que para entonces se encontraba en proceso de creación. Observando el éxito extraordinario que tenía la exportación de café en otros países centroamericanos, sobre todo en Costa Rica, Soto trató de estimular su producción, estableciendo la Ley Agraria en 1877 y ordenando la desamortización de los bienes de manos muertas en propiedad de la Iglesia. Reorganiza las Aduanas, y los ingresos estatales casi se triplican en tres años. En 1879 establece en Tegucigalpa una Casa de la Moneda para acuñar el numerario nacional. Crea el ministerio de Defensa para que organice el primer ejército auténticamente nacional, encargando la tarea a los generales cubanos Antonio Maceo y Máximo Gómez, exiliados entonces en Honduras. Otro cubano exiliado, Tomás Estrada Palma, que luego de la independencia de su país sería su primer presidente, es encargado de organizar el sistema postal.