Los recursos y relaciones sociales y económicas heredadas de la colonia, sostenidas por una pequeña clase mercantil y terratenientes con grandes intereses ganaderos, comenzaron durante las primeras décadas del siglo XIX a ser reemplazados por poderosos grupos asociados a sectores de exportación ya sean como agricultores, comerciantes y financieros.

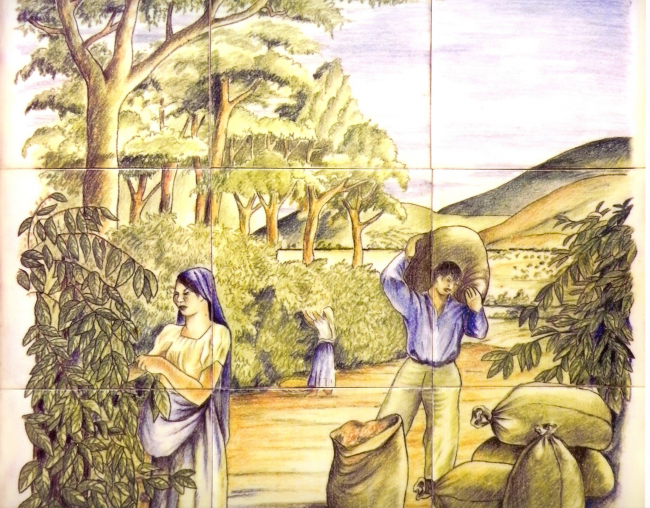

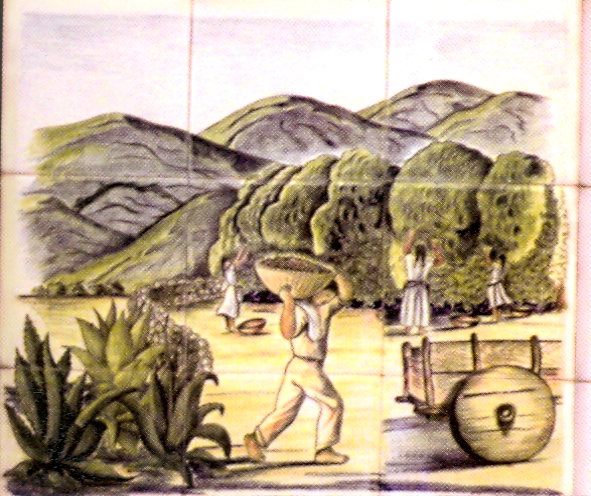

Durante los inicios de la vida republicana, se puede asegurar que en Honduras solo una pequeña parte de la población se dedicaba al comercio, a la elaboración de pequeñas artesanías y a la burocracia civil y militar, la gran mayoría se dedicaba a la agricultura de subsistencia (cultivo de maíz, frijol, tabaco, básicamente).

Mano de obra

En Honduras, ya de por sí despoblado, las provincias del oriente estaban casi vacías y la población se dispersaba en las zonas central y occidental en asentamientos aislados por la dificultad del terreno montañoso.

La Tierra

Se considera insistir en que la agricultura de exportación no era preocupación de la mayor parte de la población, o de los grupos de poder económico; las principales actividades económicas eran la agricultura y la ganadería para satisfacer las necesidades de una economía de “autosuficiencia”.

Agricultura y ganadería

En la actividad agrícola se cultivaba: achiote, zarzaparrilla, copal, caña, cacao, trigo, hortalizas, pimienta; estas actividades se desarrollaban en tierra cuyo acceso se regulaba de acuerdo con tres principales modalidades.

En cuanto a la ganadería, el ganado hondureño se llevaba regularmente a las ferias de El Salvador, Guatemala y Cuba para satisfacer las necesidades de transporte (bueyes y mulas), alimentos y cueros (para empacar añil y cubrir carretas entre otras cosas).

El ganado de Honduras y producido principalmente en Choluteca, ganó en importancia a lo largo del siglo XIX, es tal que para 1855 era el tercer producto de exportación (detrás de la minería y las maderas).

Oro y Plata

En Honduras, en particular, la producción minera fue el principal rubro de exportación desde la época colonial. La inversión mínima para empezar la explotación de una mina mecanizada se estimaba en 20.000 pesos, suma que no estaba al alcance del promedio de los comerciantes hondureños y la opción que se presentaba para aumentar la producción y exportación era recurrir a la inversión extranjera, como ocurrió ya en el proceso de la Reforma Liberal en la década de los ochenta.

En el mayor de los casos el oro se seguía obteniendo directamente de los ríos, labor que se dejaba a las mujeres y los ancianos. En 1853, por ejemplo, llevaron a Juticalpa oro valorado en 129.600 pesos. La extracción de la plata también operaba con un mínimo de tecnología, para procesar el mineral se usaban los molinos más toscos, dos ruedas de piedra movidas por una yunta de bueyes.

Madera

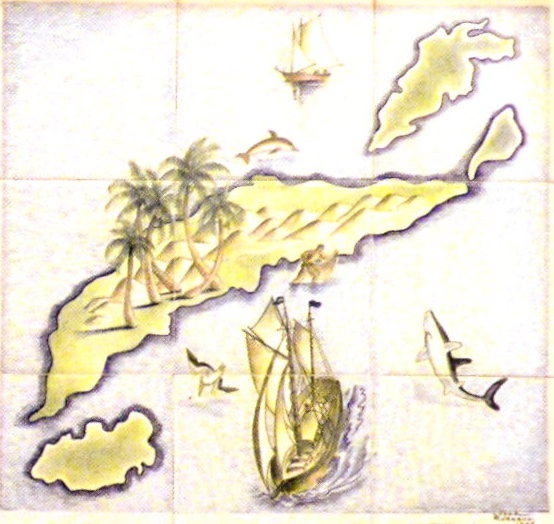

El caso de la explotación de la madera es similar a la actividad minera, los «cortes» de madera en la costa atlántica de Honduras tuvieron su auge a mediados de siglo XIX, este representaba para 1885 poco más de un quinto de las exportaciones. La explotación de la madera era una actividad estacional que se llevaba a cabo en la costa atlántica, lejos de los centros urbanos, principalmente a través de concesiones a extranjeros.

Otros productos alternativos eran: la sal, esta se extraía de las costas del golfo de Fonseca, seguidas por exportaciones de cuero, ganado en pie y tabaco, casi de la misma importancia seguidas a cierta distancia está la producción de banano.

Estas actividades se desarrollaban en tierra cuyo acceso se regulaba de acuerdo con tres principales modalidades: 1) las haciendas herederas más o menos directas de las mercedes de tierras y de las composiciones; 2) los ejidos, las tierras que se daban a los pueblos para sus cultivos; y 3) las tierras comunales que se daban a los pueblos de indios.

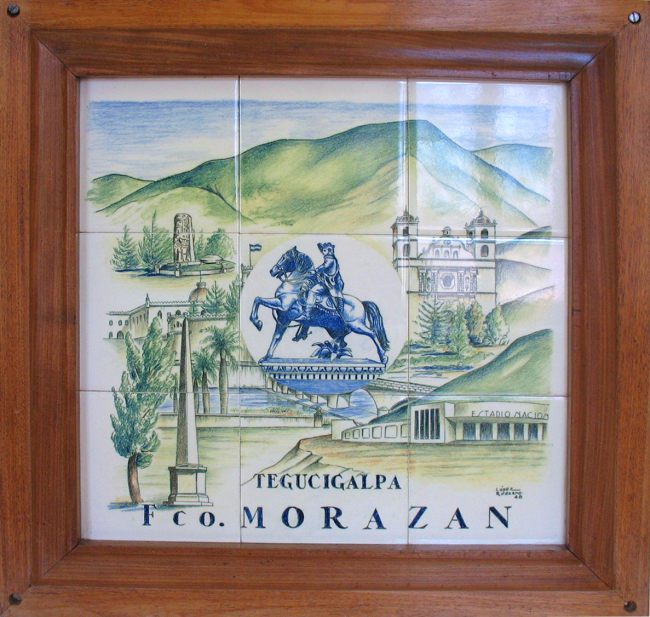

Puertos, Navegación y Ferrocarriles

Los puertos en el Caribe de Honduras cumplían las siguientes funciones en la actividad comercial: Omoa, que servía a Gracias, Santa Bárbara, Comayagua, Tegucigalpa y Trujillo, que servía a Yoro y Olancho, estos cambiaron de carácter. En lugar de ser puntos intermedios en el comercio de cabotaje pasaron a ser centros de exportación directa de los productos de sus regiones.

El paso siguiente de acuerdo a la lógica de la época, era adquirir el gran símbolo de progreso en la segunda mitad del siglo XIX, el ferrocarril. Las esperanzas del ferrocarril interoceánico de Honduras se tradujeron a una realidad más modesta, una corta línea entre puerto Cortés y San Pedro Sula. El “gran ferrocarril transcontinental” continuó siendo el plan maestro del gobierno a lo largo del siglo XIX, como un medio para desarrollar la economía del país.