Alentados por los incentivos a la inmigración, llegaron a Honduras numerosos europeos, sobre todo ingleses, alemanes, italianos, franceses, irlandeses y españoles. Del Medio Oriente llegaron muchos turcos, palestinos, sirios y libaneses, que escapaban a la descomposición del imperio Otomano, y en busca de mejores oportunidades, estableciéndose la mayoría en la costa del Caribe, sobre todo en Ceiba, que pronto se convierte en el polo económico más importante después de Tegucigalpa.

Por otro lado, el boom bananero se convirtió en un verdadero enclave económico y como tal, fue cerrado y excluyente. La pequeña burguesía local que había empezado a formarse en la costa caribeña a fines del XIX, vinculada al cultivo y venta de banano, desapareció. Las bananeras reclutaron campesinos y obreros asalariados de otros países centroamericanos y afroantillanos. Pero en sus cuadros ejecutivos sólo emplearon a técnicos y profesionales norteamericanos. Con sus redes de tiendas propias, y el pago en bonos a sus asalariados, que se veían obligados a comprar en sus propios almacenes (Comisariatos o “Tiendas de Raya”), concentraron en los enclaves bananeros virtualmente todas las ganancias, impidiendo que se desarrollara un mercado interior hondureño. Y los pocos espacios comerciales que quedaron abiertos, fueron aprovechados por inmigrantes europeos o chinos, pero sobre todo libaneses, sirios o palestinos.

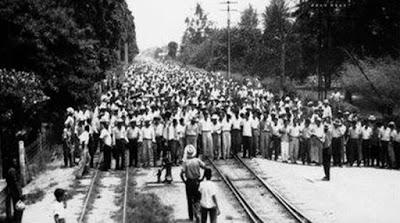

Surgimiento del movimiento obrero

La primera concentración masiva de trabajadores asalariados en la historia de Honduras tuvo lugar cuando se iniciaron los trabajos del ferrocarril interoceánico a partir de enero de 1869. La temprana paralización de las actividades de construcción impidió que se desarrollaran los primeros núcleos de un movimiento organizado de trabajadores. El 10 de marzo de 1909 se dieron las primeras protestas contra el régimen salarial impuesto en el mineral del Rosario, los mineros acordaron decretar una huelga que fue reprimida por la intervención policial.