Honduras se convierte, de hecho, en un país esencialmente minero, aunque con muchos altibajos, reflejo sobre todo de la demanda de la plata en los mercados internacionales.

La Minería

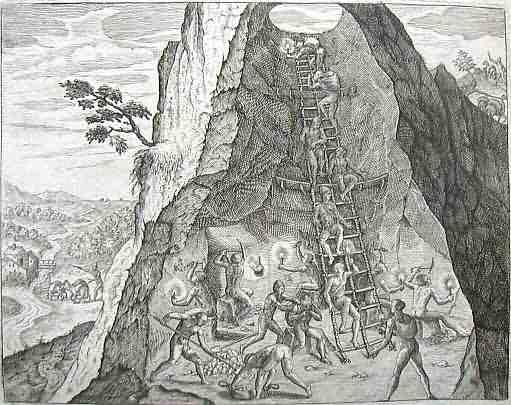

Dícese de la explotación ininterrumpida de las vetas y arenas con minerales preciosos. Alrededor de la minería giraría la historia hondureña por lo menos hasta la primera mitad del siglo XIX.

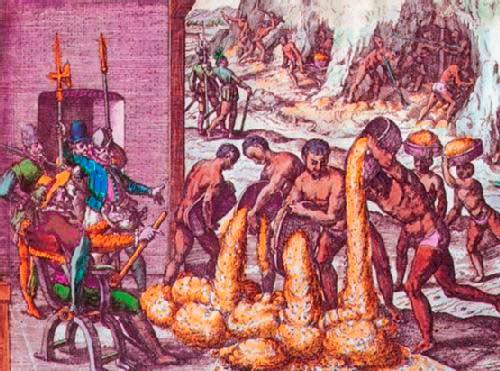

De hecho, la producción de oro y plata en Honduras estuvo aumentando mientras la población indígena declinaba, y se estancó hacia mediados del XVII, precisamente cuando la población indígena había empezado a recuperarse demográficamente.

La primera etapa de la minería se inicia en la costa caribeña, explotando en general oro de aluvión y plata en los ríos Aguán y Quimistán. En su segunda etapa la minería se desarrolla en el Valle de Comayagua en 1539, un año después de establecidos refinan los españoles 200 libras, la producción aurífera costera va decayendo por lo que se produce un masivo desplazamiento de esta actividad hacia el interior del país, se descubren en el siglo XVI las minas de Yuscarán, Tegucigalpa, Santa Lucía, Ojojona, Opoteca, San Antonio de Oriente, Cedros, Potrerillos y Sulaco. El clímax de la actividad minera se alcanza en 1584 y en el siglo XVII que la producción minera decae pero no desaparece, este decaimiento se explica por el agotamiento de vetas, utilización de técnicas rudimentarias, falta de fuerza de trabajo y su encarecimiento por la falta de capital para financiar operaciones de mayor monto, sin desaparecer la minería en Honduras para el siglo XVIII estaba ya en franca decadencia. La actividad minera incentivó la producción de otros bienes surgiendo a partir de ellas extensas zonas agropecuarias en Comayagua, Tegucigalpa y Choluteca.

La Agricultura

Los cultivos indígenas y las plantas y ganados traídos de Europa permitieron el desarrollo de una variada actividad agrícola en Honduras. Los grupos situados en el área mesoamericana, nos referimos a los Lencas y Chorties, no sólo habían resuelto exitosamente los problemas de subsistencia alimentaria, sino además habían creado ingeniosos y eficientes sistemas agrícolas.

Los cultivos en terrazas practicados en el área intermedia pos los Pech y Tawahakas son una muestra fiel de ejemplo del aprovechamiento racional de los recursos que proporcionaba la tierra. El transcurso del tiempo es testigo de la armónica relación que los nativos establecieron entre sus sistemas de producción y el medio ecológico. La Biosfera del Río Plátano es un legado de esa armonía entre hombre-naturaleza.

Entre los productos agrícolas de las comunidades indígenas antes de la conquista, figuraban: el maíz y frijoles, verduras como: la yuca, camote, malanga, ñame, y otras), frutas como la: la piña, guayaba, mamey, jocotes, cacao, etc., otros cultivos como: algodón, tabaco, añil, zarzaparrilla, conformaban la agricultura de los nativos y que se van a mantener durante la colonia y que sobreviven hasta nuestros días.

Los españoles, introdujeron nuevos cultivos como: el trigo, cebada, garbanzos y arroz, lechuga, culantro, perejil, menta, espinaca, rábano, ajo, cebolla, zanahoria; frutas: naranja, limón, melón, banano, mango, granadilla, higo, uva, además introdujeron otros cultivos como el café y la caña de azúcar.

Ganadería

Otras actividades alternativas al decaer la minería, fueron la ganadería, esta también estaba orientada a satisfacer principalmente las demandas de, las actividades mineras. La ganadería se fue constituyendo en la actividad económica principal en la medida en que la minería entró en descenso desde el s. XVII. En 1804, en la provincia de Honduras había aproximadamente 500 000 reses principios del s. XIX, se estima que había unas 50 000 mulas y caballos Las principales zonas ganaderas fueron: Olancho, Tegucigalpa, Cantarranas, Choluteca y Yoro. Olancho llegó a ser el área ganadera más grande de la Capitanía General de Guatemala.

En Gracias y Choluteca, se obtenía una parte de las cientos de mulas empleadas en las caravanas de comercio que transitaban por las distintas provincias de la Capitanía General. La necesidad de transporte, hizo aumentar el hato gradualmente.

Estas tres actividades fueron los ejes de la economía colonial. La fuerza laboral fundamental fueron los indígenas, inicialmente esclavos, pasaron a ser “encomendados”, y después sujetos a los “repartimientos”, para quedar posteriormente como peones asalariados en haciendas y minas.