Entrado el siglo XX, en Honduras, y en especial en Tegucigalpa, la arquitectura apenas mostraba evolución aunque se había desarrollado gracias a los aportes de ilustres profesionales del área y habilidosos maestros constructores extranjeros como Augusto Bressani y Francisco Prats. Seguía atada a sistemas tradicionales y a las estéticas historicistas que habían dominado las principales ciudades europeas en el siglo anterior. Sin embargo, en 1921 y después de cursar sus estudios en Suiza regresó al país Fernando Pineda Ugarte, considerado el primer arquitecto hondureño.

(Honduras, Guía de Arquitectra y Paisaje, 2013)

“La llegada de inmigrantes y artistas italianos a Honduras entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX fue impulsada por el contexto de la Reforma Liberal de 1876 de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa.”

(Amaya, 2017)

Tegucigalpa, y casi todas las capitales latinoamericanas se reconstruyeron bajo los cánones de estas vanguardias, especialmente el romanticismo, el realismo y el neoclasicismo-, mediante la obra de estos artistas europeos arribados a América, explica el Dr. Amaya en su conferencia Contribución de la inmigración italiana al desarrollo urbanístico y artístico de Tegucigalpa.

El arquitecto Ugarte introdujo innovaciones para la época tales como las estructuras de concreto armado, sus inicios fueron difíciles, el atraso constructivo era evidente, la mano de obra no calificada, los prejuicios y desconfianza hacia el gremio y los nuevos sistemas constructivos fueron parte de los retos que el profesional enfrentó.

“Este fenómeno complejo transformó a la sociedad tanto política, social y económicamente como también al urbanismo, e incidió en la arquitectura, escultura y en los espacios públicos, pues por medio de este lenguaje de las estéticas vanguardistas como el neoclasicismo, el Art deco y el modernismo, los reformistas apelaban a la construcción de nacionalismo, identidad nacional y la legitimación del poder mediante la construcción y edificación de obras monumentales que trascendieran el tiempo y la Historia”

(Amaya, 2017)

Datos importantes sobre los principales artistas arquitectos de la época

- Fueron los pioneros en ser contratados y exhibir su obra artística en la capital : LOS HERMANOS DURINI

- Fue el primer artista declarado oficialmente “Arquitecto de Estado”: EMILIO MONTESI.

PRINCIPALES OBRAS:

El Cementerio General encajaba con la idea de las políticas de higienización y de manejo laico y civil desde la ciencia forense moderna de la mortalidad

La Penitenciaría Nacional encajaba con la idea del control social, el orden y la seguridad

El Hospital General enlazaba con la política de laicización y atención de la esfera sanitaria desde el Estado, así como con la higienización.

- Fue el más prolífico. Sin duda, la mayoría del rostro urbano de la capital se debe a su obra: AUGUSTO BRESSANNI

Considera como “el fundador de la arquitectura moderna en Honduras”. En Tegucigalpa inauguró una “Escuela de Arquitectura”, a través de la cual varios artistas hondureños aprendieron sus técnicas y construyeron importantes obras urbanísticas, como residencias y palacetes a las familias adineradas.

Junto a su hermano Valentino Bressanni -quien se instaló en Guatemala-, crearon una empresa que articulaba la importación de obras de arte italianas a Centroamérica, como estatuas y materias primas como el mármol de Carrara. Fue así que don Augusto logró realizar una vasta producción arquitectónica y artística en Honduras, que incluyó la Casa Presidencial, el Palacio Municipal de Tegucigalpa, el Palacio de Comunicaciones Eléctricas, el Mercado Los Dolores y residencias y palacetes para la élite capitalina; también realizó una notable producción escultórica en el cementerio general, como la copia de “La Pietta” de la familia Divanna, y la tumba del presidente Policarpo Bonilla.

Asimismo, trabajo el arte decorativo, especialmente en el proyecto del “Teatro Nacional”, elaborando la decoración interior del mismo, construido en 1915, obra del arquitecto español Cristóbal Prat; también Bressanni realizó importantes trabajos en San Pedro Sula, como el Palacio Municipal en estilo Art Deco.

(Amaya, 2017)

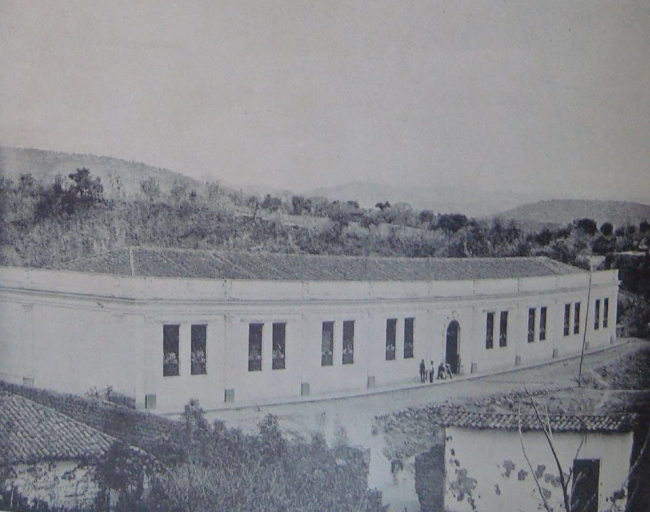

Carácterísticas

Basándonos en lo anterior y según las investigaciones, durante el gobierno del general Tiburcio Carías Andino hubo un gran auge constructivo especialmente en la ciudad capital de Tegucigalpa, sede indiscutible del poder político. Las principales características que destacan en las obras públicas de este periodo son el uso masivo de la piedra rosada de cantera como recubrimiento de fachadas y la propuesta formal sobria, masiva y funcional, alejada de los ornamentos recargados del pasado y aplicada en edificios gubernamentales, educativos, de salud y habitacionales.

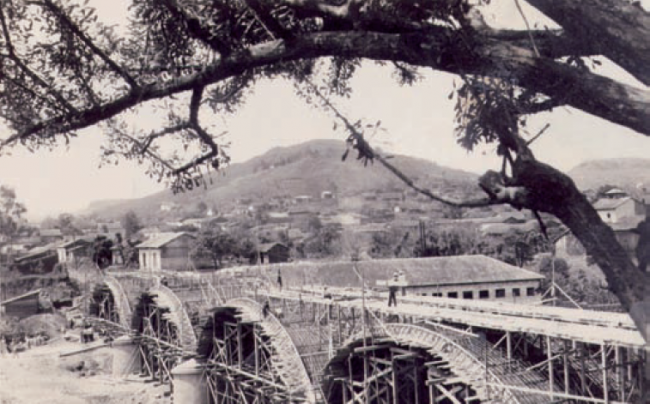

Durante el mandato de Carías se impuso en las grandes urbes un sentido de modernidad y austeridad que se reflejó claramente en sus edificaciones, en las que empezó a incorporarse de manera más extendida el uso del concreto armado, mientras que el acero permitió que algunas obras de estructuras aligeradas de importancia, como el puente de Choluteca, construido en 1937. La llegada del estilo ART DECO permitió que algunas obras de infraestructura añadieran perfiles curvilíneos a semejanza de las elegantes siluetas de la era mecanizada como la escuela Lempira.

Durante el convulso período político en el que los presidentes elegidos democráticamente se alternaron con los gobiernos militares de facto, la arquitectura más por obras específicas que por su número. Mientras que en San Pedro Sula se construía la catedral, comenzaban los proyectos de agencias bancarias y hoteles levantados en concreto y acero.

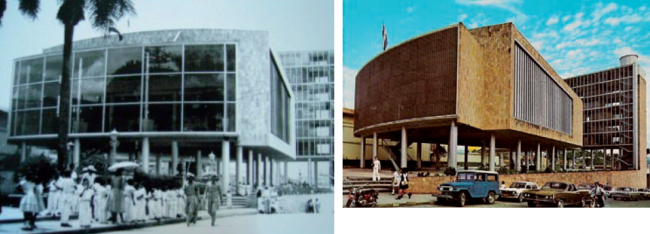

Fue también en los años 50 del siglo XIX que inició la construcción del siglo XX que inició la construcción del sistema carretero nacional, enlazando por fin ambos por fin ambos litorales costeros a través del corredor central. Estas nuevas y mejoradas vías de comunicación facilitaron además la transmisión de las nuevas ideas y conceptos arquitectónicos que dieron origen en Europa y Estados Unidos a importantes corrientes como el racionalismo y el estilo internacional. Fue el arquitecto Mario Valenzuela, quien plasmó por primera vez de manera muy clara el revolucionario diseño del Congreso Nacional en 1951, profundamente inspirado en los puntos de la nueva arquitectura planteados por Le Corbusier.

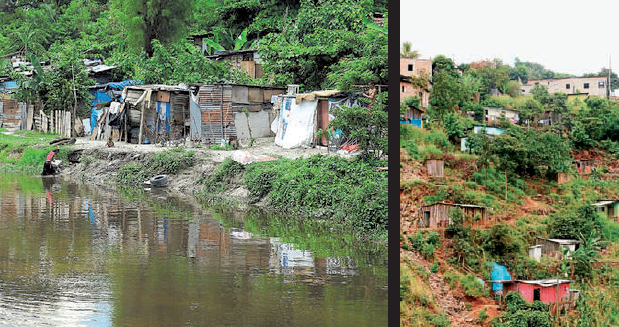

Si hablamos de la vivienda, ante el poco éxito de la Ley de Reforma agraria 1962 comenzaron las migraciones masivas de habitantes de las zonas rurales empobrecidas a las ciudades, en busca de mejores fuentes de trabajo y de vida. Pero la escasa oferta de vivienda a precios accesibles, los altos alquileres y el hacinamiento e insalubridad de las llamadas “cuarterías” por ejemplo, llevaron a la aparición de los asentamientos informales o barrios marginales, denominados también “invasiones” por ocupar de manera ilegal terrenos ejidales e incluso privados. Sus calles no seguían un trazado regular y carecían de servicios. Es través de los años que estos asentamientos han logrado de manera gradual, aunque no completa, la incorporación de algunos elementos de la infraestructura como son los servicios básicos.

Es importante destacar que en la década de los 70 se dio un fuerte empuje constructivo de crecimiento urbano enfocado en proyectos de bien social en Tegucigalpa por ejemplo instituciones destinadas a la educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán (hoy Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. UPNFM), de salud, como el conjunto Hospital Materno infantil; y por otro lado la fundación de la fundación de la colonia John F. Kennedy en 1963, que era un conjunto residencial diseñado como un prototipo de ciudad satélite, promovido por el gobierno de los Estados Unidos para evitar el avance de corrientes comunistas en América Latina y mantener a la población bajo un régimen político estable y satisfecho. De este hecho el desarrollo vial fue inminente y así el surgimiento de más colonias de clase media en la periferia de Tegucigalpa. Época de grandes construcciones en San Pedro Sula y aquí destacaron varios arquitectos originarios de esta ciudad:

- Arq. Antonio Ruiz Paz y Aturo Nuila, diseñadores del Banco Nacional del Fomento (actual banco Nacional de Desarrollo Agrícola.) en Comayagüela, que junto con el edificio administrativo del Instituto Hondureño de Seguridad Social y el edificio Larach y Compañía ambos del arquitecto Valenzuela, fueron los edificios más altos del Distrito Central por muchos años.

En 1976 con la promulgación de la Ley Constitutiva de la Zona Libre de Puerto Cortés se da el inicio a la industria maquilera en Honduras con grandes naves industriales concentradas en municipios adyacentes.

En 1982 con el restablecimiento del orden constitucional del Gobierno hondureño se da el paso a la construcción de la central hidroeléctrica General Francisco Morazán (El Cajón).

Para los 90 en San Pedro Sula ya funcionaba el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, con amplias y modernas instalaciones que superaron por mucho a las del aeropuerto internacional de Toncontín en Tegucigalpa.

La inauguración del ZIP Choloma en los 90 marcó el punto de partida para la aparición d numerosos parques industriales, eran grandes naves de formas sencillas y repetitivas surgidas de los materiales utilizados de manera muy básica, diseño que respondía más a un fin funcional que estético y que se limitaba a responder las demandas de cantidad de empleados y tamaño de maquinaria.

En esta época también comienzan a desaparecer los cines de barrio, la competencia con las grandes franquicias y el alquiler de películas para ver en casa, hizo imposible mantener el negocio del cine, estos edificios en el mejor de los casos pasaron a ser remodelados y convertidos en establecimientos religiosos o comerciales. También la conversión lenta, pero en fin conversión de las zonas residenciales a comerciales en las principales vías de circulación de la ciudad, pero transformaciones no obedecían a un orden urbano específico u organizado.

La aparición de los centros comerciales malls, provocaron la pérdida de protagonismo e incluso desaparición de los pequeños y medianos centros comerciales locales, esto impulsó al sector constructor a levantar torres de oficina y vivienda en las zonas más exclusivas de la ciudad, la clase media alta opta por vivir en complejos residenciales cerrados, y la clase más pobre opta por cercar su vivienda y vivir totalmente aislados del contacto con el exterior.

Las últimas tendencias de la arquitectura en Honduras ante la crisis energética, la contaminación ambiental, la pérdida de áreas verdes y la amenaza del calentamiento global han hecho que muchos sectores de la sociedad tomen como responsabilidad la creación de infraestructura y a su vez aprovechar fuentes de energía más amigables con el entorno natural.

“La nueva generación de arquitectos y sus obras reflejan la creciente vida urbana de las principales ciudades de Honduras y cada uno de ellos expresan su estilo particular y de gran gusto, ejemplo: Enrique Villars, Juan Marrder, Antonio Bendaña, Fernando Martínez Jiménez. La tendencia de la arquitectura en Honduras va acorde a estos procesos urbanísticos que apuntan al diseño de grandes conjuntos habitacionales, Centros Comerciales y Centros Culturales con una visión integral de los espacios.”

(Grupo Decca, 2013)

Si bien es cierto la arquitectura en Honduras se ha desarrollado de manera poco precisa, muy lenta y desorganizada, si comparamos el comportamiento arquitectónico de las grandes ciudades potentes, y de las ciudades de América Latina propiamente, en los últimos años la arquitectura hondureña ha tratado de alcanzar, modernizar su estilo, innovar en sistemas constructivos, materiales menos costosos y amigables con el ambiente. Pero también es cierto que estas innovaciones no reflejan un desarrollo específico para cada sector de la población, estas grandes construcciones modernas obedecen a las demandas de empresas privadas, de las instituciones del Estado, de las familias con fondos políticos y no obedecen las demandas de ese sector que es mayoría pobre y que no es capaz de ver o sentir ese desarrollo urbano, ese empuje moderno de las grandes urbes, es ese sector que sigue estancado y que es el más necesitado, que observa de lejos y que espera marginalmente ser partícipe del crecimiento arquitectónico de sus barrios, colonias y ciudades.